[강석기의 과학카페 229] 기억상실 돼도 기억은 남아있다

잃어버린 기억을 찾아서…

라이벌 주간학술지 ‘네이처’와 ‘사이언스’는 각각 목요일과 금요일 나온다. 필자는 습관적으로 목요일과 금요일 오전에는 사이트에 들어가 목록을 훑어본다. 5월 29일자 ‘사이언스’ 목록을 보다 기억에 대한 논문이 눈에 띠었다. 역시 습관적으로 저자 이름을 훑어보다가 마지막 저자(교신저자일 가능성이 크다)의 이름에서 고개가 갸웃했다.

‘스스무 도네가와면 노벨상 수상자 이름인데 동명이인인가…’

면역계의 항체 다양성 메커니즘을 밝힌 업적으로 1987년 노벨생리의학상을 단독 수상한 일본 과학자 도네가와 스스무(利根川 進)가 설마 지금까지 연구를 하고 있을 것 같지는 않았다. 게다가 분야도 면역학이 아니라 신경과학 아닌가. 그래도 혹시나 해서 위키피디아에서 ‘Susumu Tonegawa’로 검색해보니 놀랍게도 노벨상 수상자가 맞다. 올해 76세인 도네가와는 미국 MIT 생물학과와 인지과학과 소속 교수이면서 리켄(일본이화학연구소)-MIT신경회로유전학센터 소장으로 있다.

노벨상 수상은 연구경력의 무덤이라던데 30년 가까이 지난 뒤에도 여전히 그것도 전혀 다른 영역에서 연구에 매진하고 있는 도네가와 교수는 정말 보통 사람이 아닌가보다.

이런 경외감이 있었기에 ‘역행성 기억상실일 때도 기억흔적세포가 기억을 유지하고 있다’는 알쏭달쏭한 제목의, 7쪽이나 되는 난해한 논문을 끝까지 읽을 수 있었다(물론 내용을 이해했는가는 별개의 문제다).

● 기억은 사라지는 것인가, 찾지 못하는 것인가

나이가 들면 건망증이 생기기 마련인데 보통 40대부터 본격적으로 찾아온다고 한다. 먼저 고유명사부터 까먹는다는 얘기를 어디서 본 적이 있는데 필자 경험상 그런 것 같다. 뻔히 아는 사람을 마주보고도 이름이 생각이 안나 당황했던 적이 한두 번이 아니다. 입안에서 맴돌 뿐 도저히 생각이 안 나 진땀이 난다. 상대가 눈치 안채게 대화를 하느라 고생을 하고 헤어진 뒤 문득 이름이 떠오르기도 한다. 건망증의 상당 부분은 기억 자체가 사라진 게 아니라 머릿속 어딘가에 처박혀 있는 기억을 제때에 바로 찾지 못하는 현상이 아닐까.

하지만 치매 같은 질병이나 사고로 인한 충격 등으로 과거 기억이 사라져버리는 기억상실은 어떨까. 이 경우는 기억 자체가 사라진 것일까 아니면 일시적인 건망증처럼 기억은 남아있지만 여기에 접근하는 길이 폐쇄된 것일까. 이 문제는 신경과학자들 사이에서도 오래된 논쟁거리였다고 하는데 이번 도네가와 교수팀의 논문은 여기에 대한 답을 주고 있다. 즉 기억상실이 돼도 기억 자체는 사라지지 않았음을 입증한 것이다.

기억이 어떻게 형성되고 뇌 어디에 보관돼 있는가는 보통 사람뿐 아니라 신경과학자들에게도 여전히 미스터리다. 독일의 동물학자이자 기억연구자 리하르트 제몬은 뇌 속에 있는 기억흔적을 나타내는 엔그램(engram)이라는 용어를 만들었다. 그 뒤 많은 과학자들이 엔그램(기억흔적)의 실체를 찾는 연구에 뛰어들었고 이 과정에 해마를 비롯한 뇌의 몇몇 영역이 기억 형성과 회상에 중요한 역할을 한다는 사실이 밝혀졌다.

도네가와 교수팀은 지난 2012년 ‘네이처’에 발표한 논문에서 공포기억을 지니고 있는 엔그램을 해마에서 찾았다는 연구결과를 발표해 주목을 받았다. 불과 3년 사이 233회나 인용된 이 논문에서 저자들은 외부의 공포자극 없이 광유전학 기술을 써서 공포 엔그램을 자극할 경우 쥐가 공포반응(몸이 얼어붙는 행동)을 보인다는 사실을 입증했다.

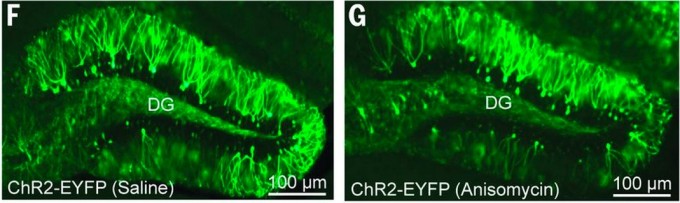

즉 쥐를 우리에 넣고 특정 소리가 날 때 바닥에 전기쇼크가 일어나게 하면(물론 죽을 정도는 아니다) 나중에는 그 소리만 들어도 공포로 몸이 굳는다. 이 쥐들은 유전자 조작으로 해마 세포에 채널로돕신2라는 빛수용체 유전자와 노랑색형광단백질 유전자가 들어있다. 이 유전자들은 공포를 체험할 때 발현되게 조작돼 있어서 해마에서 어떤 뉴런이 특정 공포기억에 관여하는지 확인할 수 있다(형광단백질이 발현된 세포). 조사결과 해마에서 치상회라고 부르는 영역에 있는 세포들이 주로 활성화됐다.

그 뒤 소리 대신 뇌에 심은 광섬유를 통해 파란빛을 켜 세포막에 채널로돕신2 단백질이 박혀 있는 뉴런들이 활성화되게 만들었다. 즉 공포체험으로 채널로돕신2이 발현돼 세포막에 존재하는 뉴런이 파란빛을 쬐면 단백질 구조가 바뀌면서 채널이 열려 이온이 들어오면서 뉴런이 활성화된다. 실험결과 파란빛을 쪼인 쥐들은 특정 소리를 듣지 않았음에도 몸이 얼어붙었다. 쥐의 마음에 들어갈 수는 없지만 머릿속에서 파란빛이 켜졌을 때 쥐들은 어찌 된 영문인지 감전의 기억이 떠올랐을 것이다.

도네가와 교수팀은 그 뒤에도 기억에 관한 놀라운 연구결과들을 연이어 발표했다. 2013년에는 가짜 기억을 만들 수 있음을 보여준 연구결과를 ‘사이언스’에 발표했고, 2014년에는 기억을 조작할 수 있음을 보인 연구결과를 ‘네이처’에 발표했다. 그리고 이번에 기억상실과 관련된 논쟁을 가라앉힐 논문을 발표했다.

기억이 오래 남으려면 뉴런의 네트워크가 강화돼야 하고 이 과정에서 단백질이 만들어져야 한다는 사실이 알려져 있다. 이 과정을 기억공고화라고 부른다. 연구자들은 이번에도 쥐에게 전기충격으로 공포기억을 만들었다. 그 뒤 한쪽에는 아니소마이신이라는 단백질 합성 억제 물질을 투여했고 대조군인 다른 한 쪽은 소금물을 주사했다.

다음날 쥐들을 전기쇼크를 줬던 우리에 뒀다. 소금물을 주사받은 대조군 쥐들 가운데 30%가 전날의 공포를 기억하고 몸이 얼어붙었다. 반면 아니소마이신을 투여한 그룹은 예상대로 공포조건에 몸이 얼어붙는 비율이 10%에 불과했다. 대다수가 전날 충격을 까먹은 것이다.

그런데 기억상실에 걸린 줄 알았던 아니소마이신 투여 그룹에 파란빛을 쪼여주자 공포 반응을 보였던 것. 즉 공포체험 직후 투여받은 약물 때문에 기억공고화가 제대로 일어나지 못해 기억을 상실한 것처럼 보이지만 공포의 충격은 기억흔적(엔그램)으로 남아있었다는 말이다. 다만 기억공고화가 방해를 받아 공포조건이 재현돼도 이를 기억흔적까지 연결하지 못해 쥐가 기억해내지 못했던 것이다.

치매나 사고 등으로 일어난 기억상실의 상당부분도 이와 마찬가지 메커니즘으로 일어날 가능성이 있다. 즉 기억은 뇌의 어디엔가 저장돼 있지만 이를 끄집어내는 과정에 문제가 생겨 기억하지 못하는 것이다. 조발성치매를 다룬 2004년 영화 ‘내 머리 속의 지우개’라는 제목의 은유는 부적절한 게 아닐까.

● “나는 정말 행운아”

위키피디아를 보니 도네가와 교수가 책도 두 권 냈던데 국내에 번역되지는 않았다. 아쉬운 마음에 노벨재단 사이트에 있는 도네가와 교수의 자기소개서라도 읽어보기로 했다. 담담한 어조로 자신의 삶을 되돌아보는 3쪽짜리 짧은 글이었지만 많은 걸 생각하게 했다. 어떤 사람이 재능과 잠재력을 마음껏 발휘하면서 성취를 이루는 삶을 살아간다는 게 그 사람의 노력만으로는 안 된다는 인생의 진리를 다시 한 번 깨닫게 했다. 이 자리에서 도네가와 교수의 글을 요약한다.

1939년 나고야에서 네 남매의 둘째로 태어난 도네가와는 ‘부모가 자녀에게 해줄 수 있는 최고의 투자는 교육’이라는 부모의 신념 덕분에 형과 일찌감치 도쿄로 가서 공부를 했고 재수 끝에 1939년 명문 교토대 화학과에 입학했다. 프랑수아 자콥과 자크 모노의 오페론 이론에 감명을 받은 도네가와는 대학원에서 분자생물학을 공부하기로 하고 같은 대학 바이러스연구소 와타나베 이타루 교수 실험실에 들어갔다.

두 달 쯤 지난 어느 날 와타나베 교수가 부르더니 “일본에서는 아직 연구 여건이 안 좋으니 미국으로 유학을 가면 어떻겠냐?”는 제안을 했다. 도네가와는 일본에서 학위를 마친 뒤 박사후연구원으로 미국에 가는 당시 패턴을 따를 생각이었는데 뜻밖의 제안에 놀랐다. 그는 글에서 “내 과학자 경력 초기에 결정적인 제안을 해준 와타나베 교수에게는 어떻게 감사해야할지 모르겠다”고 쓰고 있다.

이렇게 샌디에이고 캘리포니아대 생물학과로 유학을 떠난 도네가와는 바이러스 연구로 1968년 학위를 받고 이듬해 소크연구소 레나토 둘베코 박사의 실험실에서 박사후연구원 생활을 시작했다. 포유류에 감염해 암을 일으키는 바이러스를 연구하던 둘베코 박사는 이 업적으로 1975년 노벨생리의학상을 받은 사람이다.

일류 연구소에서 꿈꾸던 생활을 하던 도네가와는 그러나 고민거리가 있었다. 비자 문제로 1970년까지만 미국에 머무를 수 있고 2년은 떠나 있어야 한다는 것. 몇 군데서 제의가 왔지만 탐탁치 않아하던 차에 유럽에 출장을 가 있던 둘베코 박사로부터 편지 한 통이 왔다. 스위스 바젤에 면역학연구소가 세워지는데 거기에 일해 보면 어떻겠냐는 제안이었다. 면역학엔 문외한이었지만 “이제 분자생물학자가 면역학 문제를 해결하는데 뛰어들 때가 됐다”는 둘베코 박사의 말에 용기를 얻은 도네가와는 가기로 결정했다.

1971년 초 바젤에 도착한 도네가와는 처음 몇 달간 고생했지만 적응을 하고 당시 면역학 분야의 최대 이슈였던 항체 다양성의 유전적 기원을 밝히는 연구에 뛰어든다. 도네가와는 처음부터 분자생물학 기법을 익힌 자신이 그 문제를 해결하는데 기여할 수 있겠다는 예감이 들었다고 한다. 2년 체류 일정을 훌쩍 넘겨 10년을 머무르며 도네가와는 눈부신 업적을 내놓았고 그 결과 1987년 노벨상까지 받게 된 것이다.

1981년 도네가와는 둘베코의 친구이자 1969년 노벨생리의학상 수상자인 살바도르 루리아가 소장으로 있는 MIT 암연구소의 영입제의를 받아들여 미국으로 돌아갔다. 도네가와는 글 말미에 “자신에게 온 행운이 놀랍다”며 와타나베 교수를 비롯한 여러 사람에게 감사를 표하고 있다. 한동안 면역학 연구를 하던 도네가와는 신경과학으로 관심을 돌렸고 최근 수년 사이 기억의 미스터리를 푸는 놀라운 논문들을 잇달아 내놓고 있다.

지금까지 다른 업적으로 두 차례 노벨 과학상을 받은 과학자가 둘 있다. 한 사람은 존 바딘으로 1956년 트랜지스터 개발로 물리학상을 받았고 1972년 초전도현상 이론 연구로 두 번째 물리학상을 받았다. 다른 한 사람은 프레더릭 생어로 1958년 인슐린의 아미노산 서열을 규명해 화학상을 받았고 1980년 핵산의 염기서열분석법을 개발해 역시 화학상을 받았다. 도네가와 역시 기억 연구로 두 번째 노벨상을 받을 수 있지 않을까 하는 생각이 문득 든다.

강석기 과학칼럼니스트 sukkikang@gmail.com

출처 : 출처 : 동아사이언스 http://www.dongascience.com/